ビジネスで活用されるリフレクションシートとは

従業員の1人ひとりにリフレクションしてもらうと大きな育成の効果が得られることは、かなり知られるようになってきました。

リフレクションシートにリフレクションした具体的な内容を書き出せば、効果はさらに高まります。

以下では、14のリフレクションフレームワークのみならず、リフレクションを書き出すためのリフレクションシートについても具体的に解説しています。

基本的にシンプルでOK

“リフレクションシート”という名称から、難しいものを想像している人がいるかも知れませんが、シンプルなものでいいのです。

次の(1)と(2)が、ビジネスの現場で実際に使われるリフレクションシートの具体例です。

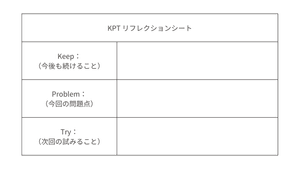

(1)KPTリフレクションシート

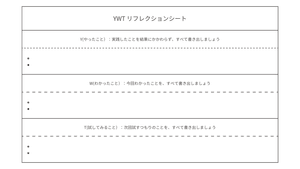

(2)YWTリフレクションシート

ビジネスにおいてリフレクションシートに書き出すメリット

ビジネス界と同様に人の育成に関心の高い教育界でも、リフレクションシートに書き出すことは着目されています。

記憶への定着度アップ

従業員がそれぞれのリフレクションの内容を長期間にわたり記憶できれば、企業にとってメリットの大きいことは言うまでもないでしょう。

アメリカのプリンストン大学とUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の研究から、パソコンで文字や情報を入力するより、手書きの方が記憶に残りやすいことがわかりました。

参考:『The Pen Is Mightier Than the Keyboard:Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking』

ノートに手書きする学生とパソコンに打ち込んで記録する学生の成績を、2校は共同の研究で比較。

結果は、手書き学生の成績の方が、相対的によかったのです。

海馬から前頭葉まで、脳の広い範囲を使う手書きの方が、記憶への定着には効果的なことを長谷川嘉哉(よしや)医師も認めています。

岐阜県で土岐内科クリニックを営む長谷川氏は、認知症を専門とする国内でも指折りの脳神経内科医です。

仕事を通して学んだことを、非常に多くの書籍に著述してきた経験も持ち合わせています。

集中力アップ

長谷川氏はビジネスパーソンに不可欠の集中力が、書くことによりアップするともしています。

参考:東洋経済オンライン『脳機能の低下を防ぐには「手書き」が有効だ』

手書きで文字を書くとき、人はまず、書こうとしている文字の姿形を思い浮かべます。

その姿形を再現するのが手書きだからです。

書くスペースも、意識しなければなりません。

書くという作業では、鉛筆やペンを握り、指先をこまやかに動かさなければならないのです。

これに対して、パソコンやスマートフォンで文字を入力するときにはどうでしょう。

書くときほどには、脳は働いていないのです。

脳をフル稼働させた上、高度に集中させる必要もある書くという作業により、集中力が養われることを長谷川氏は各所で語っています。

頭の中の整理

脳内が整理されるのも、リフレクションした内容を書き出すことで得られる効果の1つです。

アウトプットの方法には、書くことと話すことがあります。

頭の中のみで考えながら話しはじめたものの、現在話している内容と数分前に話している内容の間で、整合性が取れなくなっていることに気づいた経験はないでしょうか。

それと比べて、書き出しているときはどうでしょう。

すでに書いた内容を常に確認しながら、次の文章を書いています。

頭の中を整理しながら書いているのです。

書き出した内容を読み比べたときに、矛盾点が少なくなるのはそのためです。

人に教えるスキルの向上

メンバーに業務などを教える立場にあるマネージャーに、このメリットは有効です。

人さまに教える前には、整合性の取れた論理の構築をしなければなりません。

矛盾のない論理が、書いているときに頭の中で1度構築されているのです。

ところが、書き出すことで、頭の中は自然と整理されます。

また、教えるときには、“話す”というアウトプットの手段を使うことがほとんどでしょう。

その論理に従って、さらにわかりやすくなるよう意識しながら説明すれば、話を聞く側の人にとってわかりやすい説明となっているはずです。

リフレクションシート作成に役立つ14のビジネスフレームワーク

リフレクションシートをつくる際に有用な14のフレームワークを紹介します。

“フレームワーク(framework)”を英和辞典で調べてみると、“枠組み”や“構造”などの日本語があげられています。

ビジネスにおいて、誰しもが等しく同じ考え方ができるようにつくりあげられた枠組みがビジネスフレームワークです。

用いることで効率が上がるものの、14のすべてを使う必要はありません。

自社に適したものを見つければいいのです。

KPT

“Keep”・“Problem”・“Try”。

それぞれの頭文字を3つ並べたものが、名称とされています。

読み方は「ケーピーティー」、または、「ケプト」です。

シンプルに次の3項目をリフレクションシートに設定し、書き込んでもらうのみで問題ありません。

- “Keep”⇒今後も続けるべきよかった点

- “Problem”⇒課題や問題点

- “Try”⇒次回から試してみること

KPTは、以下のような場合に用いると有効です。

- チームの方針が混乱し、見通しが立たないときに、問題の原因を明らかにする。

- メンバーが自身について深く細かいところまで把握できていないため、次への課題が見つかっていない。

- メンバー同士で、現状の認識を突き合わせて調節する。

KPTA

KPTに“A(Action⇒具体的な行動)”を追加したのが、KPTAです。

「ケーピーティーエー」、または、「ケプタ」と読みます。

“Try”との差がわかりにくい“Action”を追加しているのは、KPTでは“T”が具体性に乏しいときが少なくないからです。

例えば、KPTリフレクションシートの“T”欄に「チェック一覧表を作成する」と書き込むにとどまる場合があります。

KPTAリフレクションシートにしておけば、「メンバーのAさんが、○月×日までにチェック一覧表を作成する」などと、“A”欄には具体的な日にちにまで言及した内容を書き込むようになります。

こうすることで、“Try”が結局は実施できずに終わるのを防げるのです。

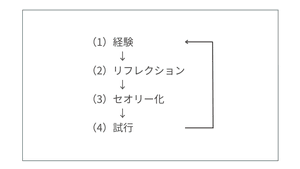

経験学習モデル

現代の教育学でも、中心的な位置を占めているリフレクションのフレームワークです。

アメリカの組織行動学者デービッド・コルブが提唱した学習モデルで、“コルブの経験学習モデル”とも呼ばれます。

経験学習モデル導入時には、図の(1)経験からはじまります。

(4)試行のフェーズまで進んだ次には、再び(1)経験に戻るサイクルです。

(1)経験で具体的に経験したことを、(2)リフレクションのフェーズでリフレクション。

よかったことやよくなかったことを分析します。

続く(3)セオリー化で、その分析の結果をほかの従業員も応用できるようにするため、セオリー化するのです。

(4)試行では、セオリー化した理論を試してみましょう。

リフレクションシートを配布するとすれば、(2)リフレクションと(3)セオリー化のフェーズがいいでしょう。

1人のリフレクションのみでは大変なのが、(3)です。

チームのメンバーが集まり、(2)と(3)の各フェーズでリフレクションシートを参考にし合うのも1つです。

そして、相互にフィードバックすれば、各自の勉強になるのではないでしょうか。

経験学習モデルについてさらに詳しく知りたいときには、次の記事などもいかがでしょう。

参考:『セルフリフレクションとは?人材育成に効果的な4つのやり方とポイント』

YWT

次の3項目をリフレクションします。

- Y⇒やったこと

- W⇒わかったこと

- T⇒次にやること

日本生まれのYWTは、日本語をローマ字で表したときの頭文字を3つ並べたフレームワークです。

日本能率協会コンサルティングが開発しました。

KPT同様にシンプルなフレームワークです。

しかし、YWTの“T”をKPTAの“A”レベルにまでするべきでしょう。

具体的な行動にまで落とし込めれば、実際にはやらずに終わる可能性も小さくなります。

そのためにもリフレクションシート中には、“Y”の意図をYの欄、その意図に沿った結果が出たのかどうかをWの欄に設けるのもいいでしょう。

YWTM

YWTに「M:“T”の実践により得られるメリット」を加えたフレームワークです。

例えば、プロジェクトの目的は、完全に共有されているのが理想でしょう。

プロジェクトの目的の共有レベルが低いと思われる場合などに、用いるのが効果的でしょう。

Start-Stop-Continue-Change

日常のルーティーンワークを見直すときに、有効なリフレクションフレームワークです。

リフレクションシートに盛り込む項目は以下の4つです。

- Start⇒これから新しく始めるべきこと

- Stop⇒現在取り組んでいることの中で今後やめるべきこと

- Continue⇒今後も継続すべきこと

- Change⇒変更や工夫ができること

4つの中でも重視すべきは、“Stop”です。

日々の業務が習慣化してしまうと、しなくても問題が生じなくなった作業に、時間を費やしている場合もありえます。

ビジネスにおいて、時間は非常に重要です。

残業時間の削減などに取り組む場合に、Start-Stop-Continue-Changeのリフレクションシートを作成・配布してみるのはいかがでしょうか。

4行日記

以下の4項目をリフレクションシートに設定します。

- 事実

- 気づき

- 教訓

- 宣言

文字どおり4行の日記のようなものです。

通常なら1行当たり、20文字ほどで済むのではないでしょうか。

毎日続けるのも可能でしょう。

個人でリフレクションするときに適したフレームワークです。

“宣言”の項目では、自身が理想とする姿をすでに達成しているかのように書くのがポイントです。

例えば、「私は準備を欠かさない人です」といった具合でいいでしょう。

諦めの早い人は、自身が成功したときのイメージが弱い傾向にあります。

「日記を続けた結果、業務がいい方向に向かう」と想像し、期待感がわき上がってくるような感覚が毎日続けば、自然と目標に近づくことが可能です。

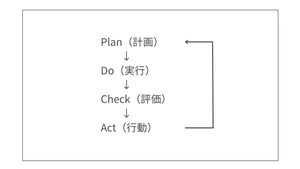

PDCA

継続的に改善を繰り返すための有名なフレームワークです。

【P】⇒Plan(計画)

PDCA導入時のスタート地点です。

5W1Hならぬ5W2Hで計画を考えるのがコツとされています。

“2H”の“H”は、How much(いくらで)とHow many(どれくらい)です。

【D】⇒Do(実行)

Plan(計画)に基づいて実行します。

【C】⇒Check(評価)

実行の結果から、よしあしにかかわらず評価します。

【A】⇒Act(行動)

英単語の“act”には、“行動”という名詞の意味があります。

次なる行動のための改善や対策の方法を考えるフェーズです。

「PDCAを回す」という表現を、耳にしたことがあるのではないでしょうか。

下図のように1つのサイクルとして考えられるため、こういった表現が多く使われます。

リフレクションシートが関わってくるとすれば、 “Do(実行)”以外の3つのフェーズでしょう。

3項目すべてを1枚のリフレクションシートに盛り込むか1項目に絞るかなどの判断は、自社の置かれた状況によっても変わってきます。

PDCAについては、次の記事にもくわしく書かれています。

参考:『目標の決め方とは?適切な設定のコツや注意すべきポイントを解説!』

PDS

リフレクションをはじめて取り入れる際に適したフレームワークです。

PDCAと比べられることが少なくはありません。

しかし、PDCAのAct(行動)を具体的に考えるためには、多少の経験が必要とされています。

PDCAやKPTAは、PDSに慣れてからはじめるのがいいでしょう。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- See(検討する・確認する・~かどうかを見てみる)

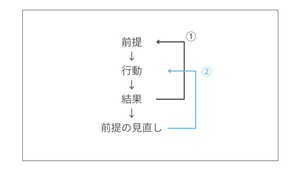

ダブルループ学習

通常は、メインとなるリフレクションのループを使います。

そして、ときおり2つ目のループを取り入れ、メインループを抜本的に改善しようというのが、ダブルループ学習です。

次の3つのフェーズからなるシングルループを回すのが基本です。

- 前提

- 行動

- 結果

しかし、たとえリフレクションシートを用いて何度かリフレクションを実施したとしても、求める結果には近づけない場合も少なくないでしょう。

そういったとき、根本的に前提から見直し、行動の内容も改善するフェーズを設けるのです。

そして、新たにできあがったシングルループを再び反復します。

合計ふたとおりのループがあるこのフレームワークは、ダブルループ学習と呼ばれています。

ハーバード大学ビジネススクールの研究員・クリス・アージリスが提唱しました。

LAMDA

PDCAを発展させたフレームワークです。

英単語の頭文字を取って名称がつけられている点では、多くのフレームワークと同じです。

- look⇒机上論になってしまわないよう、現地で現物を観察

- Ask⇒解決すべき課題を設定

- Model⇒モデル化

- Discuss⇒“M”の内容を議論

- Act⇒“Discuss”で決まったとおりに行動

LAMDAの“LAMD”は、PDCAの“P”と“C”です。

また、LAMDAの“A”は、PDCAの“D”と“A”に相当する点に気づいたでしょう。

プロセスがより細分化されているLAMDAなら、より精度の高いリフレクションが可能です。

PDCAであれば“行動”を2回させなければならないところを、LAMDAなら1回で済む点もあります。

従業員のリフレクション経験が豊富になってきたころを見計らい、さらに高度なリフレクションを目指して導入を検討してみてはいかがでしょうか。

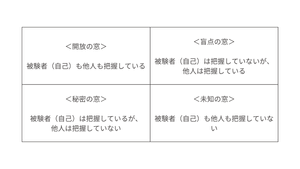

ジョハリの窓

アメリカの心理学者ジョセフ・ルフトとハリー・インガムによって提唱されました。

自己を、客観的でより深く分析するためのフレームワークです。

はじめに用意するのが、リフレクションシートです。

“発想力が豊か”・“聞き上手”・“真面目”などの一般的な気質20項目ほどに対する回答を書き込めるスペースを、そのリフレクションシートには設けます。

シートの枚数は、被験者となるメンバーの人数と同じでかまいません。

各シートには、被験者の氏名を印刷しておきます。

自身も含めたチーム内全員の気質を各シートにメンバー全員が記入できたら、被験者は自身についてほかのメンバーによって書かれたシートを集めます。

それをもとに被験者(自己)の気質を次のように、自身で分類するのです。

チーム内の全員が、被験者(自己)になりうるのはもちろんです。

まずは、自身でチェックします。

次にチーム内の全員で、結果について議論という順序で進めます。

TimeLine

すべてのメンバーの周りで起こったことをリフレクションシートに、時系列で書き出します。

年単位など長期に及ぶプロジェクトでは、特に当初に生じたことなどは忘れている場合もあるでしょう。

記録の意味合いと、さらにのちのリフレクションに役立つという2つの目的があるフレームワークです。

ほとんど同じ業務をしているメンバーが複数名いるのなら、進捗の具合や考え方などを比べられます。

World Cafe

街なかのカフェで、緊張している人はいないでしょう。

会議のような堅苦しい雰囲気とは無縁の状況下なら、リフレクションシートにも意見を出しやすいのではないでしょうか。

一定の時間が経過するごとに、テーブルのメンバーを入れ替えてみるのも1つです。

あくまでも、リフレクションをしやすくするための環境に対するフレームワークです。

ここまでに紹介してきた13のフレームワークと、合わせて活用するのがいいでしょう。

リフレクションシート導入時に気をつけるべきポイント

リフレクションシートへの書き出しが非常に効果的ではあるものの、注意を払うべき点もあります。

次の点に気をつけるように心がければ、より大きな効果の獲得が期待できるのです。

リフレクションが反省とは異なる点についての再認識

リフレクションシートの片隅にでも、よくなかったことにのみフォーカスする反省とリフレクションが違うことを明記しておくことが推奨されます。

よかったことも合わせて振り返ることに、意味があるのです。

リフレクションを正確に表す日本語については、この記事の説明が非常にくわしいです。

『育成に効果的なリフレクションが注目の的!やり方もくわしく解説』

エラー原因を追求しすぎない点についての全員の理解

ミスをしてしまった人の責任を追求しすぎる体質が組織内にできあがってしまうと、組織は建設的な方向に進むことはありません。

よくなかった点も、むしろ喜んで受け入れるくらいが妥当です。

より前向きなメンバー同士のフィードバックが、実現するようになるでしょう。

ミスの原因が、判明しない場合もありえます。

まとめ リフレクションシートでビジネスの効率をアップ

リフレクションそのものに大きな効果のあることは、説明したとおりです。

さらにリフレクションシートに書き出せば、自社の次なる活動の大きな原動力となります。

また、リフレクションは続けることに意味があります。

リフレクション導入がはじめての企業も、1度実施したのみには終わらせず、ぜひ、継続してみてはいかがでしょうか。

また、こちらの資料では、弊社ならではの1on1ミーティングのノウハウを紹介しています。

無料でダウンロードできますので、1on1ミーティングに臨む前にぜひ一度ご覧になってみてください。